2019年07月22日16:07

誠翔園/『紙すき』からつながる 理想的な循環型社会の形成を夢見る代表者の「向き合い方」とは?

誠翔園

特別支援学校を卒業したものの就職先が見つからなかった、うつ病で前職を辞めてから再就職先が見つからない…。様々な事情で、企業等に就職することが困難な方がいます。そんな方たちが就労機会を得て、知識や能力の向上に必要な訓練をする就労継続支援A型事務所。今回は、守口市にある就労継続支援事業所 紙すき工房 守口誠翔園 に伺いました。

代表の森川 誠榮(せいえい)さんは、

・誠翔園(代表者)、紙すき工房 守口誠翔園(管理者)

・誠翔園サポーターズ(事務局長)

・一般社団法人全国資源物再利用促進機構(理事)

・2021年に大阪府で児童虐待死を0人にするプロジェクトの『ゼロ会議』参加

・SDGs(持続可能な開発目標)への積極的な取り組み

といったようなたくさんの顔を持ち、社会活動をされています。

守口誠翔園の事業内容や一人ひとりの適性の見極め方、これからの働き方などたくさんの話をお聞きしました。

『就労継続支援A型事務所』とは、障がいや難病のある方が一定の支援がある職場で、雇用契約を結んだ上で働くことができる就労支援事業の一つです。障がいや病気の知識や理解がある職場スタッフのサポートのもと、安定的な就労をすることができます。

森川さん「誠翔園では、就労支援事業の一環として紙すきをおこなっています。紙すきのやり方は、まず紙パックのビニールコーティングを剥がし、中のパルプだけを取り出します。それをシュレッダーにかけて、2時間ほどミキサーにかけてドロドロに溶かします。それをすいていく…という感じです。紙すきでできた新たな紙は、僕の周りにいる経営者の方や何か事業をしている方に名刺にしてもらう事で、活用することができます。廃棄処分されるだけの紙ゴミが、紙すきという方法と利用者の方の手によって、再生紙製品として生まれ変わらせることができるんです。

紙すきの一連の流れは分担作業です。各ポジションは、原則自分がやりたいところをやってもらっています。水でビショビショに濡れて一番大変なポジションがあるんですが、そこしかやらない、という利用者もいますよ。水に濡れるのが嫌な周りの人とかは、彼に率先してやってもらえることを喜んでます(笑)

就労継続支援事業所によっては、人の出入りが激しいところもあるんですが、守口誠翔園ではお互いにあだ名をつけあったり、積極的に会話をしたりして、和やかでアットホームな雰囲気ですよ。」

守口誠翔園の利用者のある女性Aさんは、長年にわたって「統合失調感情障がい」「鬱病」「離人症」等の精神疾患を抱えており、またそれらに伴う身体的疾病に悩まされ続けてきたとのこと。しかし、守口誠翔園に通う中で、徐々に自分らしさと笑顔を取り戻し、元々持っていた個性を発揮できるようになったそうです。

森川さん「Aさんは感受性が強いからか、感性もとても豊かで。絵や写真の才能がすごいんです。その才能を発揮している、彼女のデザインする名刺やカレンダーは本当に素晴らしいんです。」

守口誠翔園に通い始めたばかりの頃Aさんは、満員電車に乗れなかったんです。人の多さとか人との距離感とかも苦痛だったので、通勤時間をずらすことで少しずつ慣れていってもらって。今ではすっかり克服して、どこでも電車を使って行ってますよ。

イラストレーターというソフトを使ってデザインをしてもらったり、名刺を作ってもらったり、ロゴを考えてもらったり…。誠翔園での仕事の一環として行っています。出来ないことを並べるより、出来ることに挑戦していく!をモットーに、この世界の素晴らしさや今生きていることの奇跡、心の動く瞬間に出会うために表現者として活動されていますよ。

私たちは皆、一人ひとりが異なる性質や能力、素質、性格を持っています。そして多くの人は、能力や適性を活かしたいと望んでいます。働き方がますます重視されるこれからの時代、どうすれば『個』をもっと活かすことができるのでしょうか。

森川さん「以前、広汎性発達障がいの男性Bさんに、職業移行支援の一環でパソコンを教えていたんです。その人はパソコンおもんないーとずっと言ってて。ある時、そのBさんの職業指導員が『僕、アイロンがけがめっちゃうまいんですよね』って得意げに言ってたので、アイロンを持ってきてもらったんです。で、試しに教えてみました。すると、最初は嫌々ながらアイロン掛けをやっていたBさんが、自分からくしゃくしゃのシャツを家からたくさん持ってきてアイロンを充て始めたんですよ、気に入ってね、毎日です(笑)

ほんのちょっとしたアクションが、障がいを持つ方のスキル作りのきっかけになるんです。障がい者にとって何か就職に役立つものであれば、内容はパソコンでなくてもいいんです、それがたとえアイロン掛けでも。障がい者には、いろんな方、パターン、タイプがあって。その人その人にあった適正、可能性、属性はバラバラなんです。それをコーディネートしていくんです。

今は売り手(求職者)市場ですよね。やりたいこと、興味あることは仕事としてやってみたらいいと思うんです。職場のストレス等から精神疾患を抱えてしまう人がすごい勢いで増え続けている現在、好きでもないやりたくもないことを5年10年ずーっと続けて、心が病んで、離職して、引きこもって…という道を歩まずに、アクションを起こせばいいと思います。自分の好きな方向に行ってみたらいい。

頑張ってみて、ダメだったらそこでまた考えたらいいんです。

社会的に弱い立場の方々の支援や救済。理想的な働き方や社会を循環させていくためには、まず自分ができることをやっていくことの大切さを森川さんやAさんに教えていただきました。

紙すき(紙漉き)作業でリサイクルした再生紙は、書やポストカード、カレンダーなどに使われ、販売もされているそうです。

詳しくはこちら

特別支援学校を卒業したものの就職先が見つからなかった、うつ病で前職を辞めてから再就職先が見つからない…。様々な事情で、企業等に就職することが困難な方がいます。そんな方たちが就労機会を得て、知識や能力の向上に必要な訓練をする就労継続支援A型事務所。今回は、守口市にある就労継続支援事業所 紙すき工房 守口誠翔園 に伺いました。

代表の森川 誠榮(せいえい)さんは、

・誠翔園(代表者)、紙すき工房 守口誠翔園(管理者)

・誠翔園サポーターズ(事務局長)

・一般社団法人全国資源物再利用促進機構(理事)

・2021年に大阪府で児童虐待死を0人にするプロジェクトの『ゼロ会議』参加

・SDGs(持続可能な開発目標)への積極的な取り組み

といったようなたくさんの顔を持ち、社会活動をされています。

守口誠翔園の事業内容や一人ひとりの適性の見極め方、これからの働き方などたくさんの話をお聞きしました。

『就労継続支援A型事務所』とは、障がいや難病のある方が一定の支援がある職場で、雇用契約を結んだ上で働くことができる就労支援事業の一つです。障がいや病気の知識や理解がある職場スタッフのサポートのもと、安定的な就労をすることができます。

森川さん「誠翔園では、就労支援事業の一環として紙すきをおこなっています。紙すきのやり方は、まず紙パックのビニールコーティングを剥がし、中のパルプだけを取り出します。それをシュレッダーにかけて、2時間ほどミキサーにかけてドロドロに溶かします。それをすいていく…という感じです。紙すきでできた新たな紙は、僕の周りにいる経営者の方や何か事業をしている方に名刺にしてもらう事で、活用することができます。廃棄処分されるだけの紙ゴミが、紙すきという方法と利用者の方の手によって、再生紙製品として生まれ変わらせることができるんです。

やりたいところをやってもらう

紙すきの一連の流れは分担作業です。各ポジションは、原則自分がやりたいところをやってもらっています。水でビショビショに濡れて一番大変なポジションがあるんですが、そこしかやらない、という利用者もいますよ。水に濡れるのが嫌な周りの人とかは、彼に率先してやってもらえることを喜んでます(笑)

就労継続支援事業所によっては、人の出入りが激しいところもあるんですが、守口誠翔園ではお互いにあだ名をつけあったり、積極的に会話をしたりして、和やかでアットホームな雰囲気ですよ。」

守口誠翔園の利用者のある女性Aさんは、長年にわたって「統合失調感情障がい」「鬱病」「離人症」等の精神疾患を抱えており、またそれらに伴う身体的疾病に悩まされ続けてきたとのこと。しかし、守口誠翔園に通う中で、徐々に自分らしさと笑顔を取り戻し、元々持っていた個性を発揮できるようになったそうです。

森川さん「Aさんは感受性が強いからか、感性もとても豊かで。絵や写真の才能がすごいんです。その才能を発揮している、彼女のデザインする名刺やカレンダーは本当に素晴らしいんです。」

できることから始めた表現者

守口誠翔園に通い始めたばかりの頃Aさんは、満員電車に乗れなかったんです。人の多さとか人との距離感とかも苦痛だったので、通勤時間をずらすことで少しずつ慣れていってもらって。今ではすっかり克服して、どこでも電車を使って行ってますよ。

イラストレーターというソフトを使ってデザインをしてもらったり、名刺を作ってもらったり、ロゴを考えてもらったり…。誠翔園での仕事の一環として行っています。出来ないことを並べるより、出来ることに挑戦していく!をモットーに、この世界の素晴らしさや今生きていることの奇跡、心の動く瞬間に出会うために表現者として活動されていますよ。

私たちは皆、一人ひとりが異なる性質や能力、素質、性格を持っています。そして多くの人は、能力や適性を活かしたいと望んでいます。働き方がますます重視されるこれからの時代、どうすれば『個』をもっと活かすことができるのでしょうか。

森川さん「以前、広汎性発達障がいの男性Bさんに、職業移行支援の一環でパソコンを教えていたんです。その人はパソコンおもんないーとずっと言ってて。ある時、そのBさんの職業指導員が『僕、アイロンがけがめっちゃうまいんですよね』って得意げに言ってたので、アイロンを持ってきてもらったんです。で、試しに教えてみました。すると、最初は嫌々ながらアイロン掛けをやっていたBさんが、自分からくしゃくしゃのシャツを家からたくさん持ってきてアイロンを充て始めたんですよ、気に入ってね、毎日です(笑)

ほんのちょっとしたアクションが、障がいを持つ方のスキル作りのきっかけになるんです。障がい者にとって何か就職に役立つものであれば、内容はパソコンでなくてもいいんです、それがたとえアイロン掛けでも。障がい者には、いろんな方、パターン、タイプがあって。その人その人にあった適正、可能性、属性はバラバラなんです。それをコーディネートしていくんです。

ダメだったらまたその時考える

今は売り手(求職者)市場ですよね。やりたいこと、興味あることは仕事としてやってみたらいいと思うんです。職場のストレス等から精神疾患を抱えてしまう人がすごい勢いで増え続けている現在、好きでもないやりたくもないことを5年10年ずーっと続けて、心が病んで、離職して、引きこもって…という道を歩まずに、アクションを起こせばいいと思います。自分の好きな方向に行ってみたらいい。

頑張ってみて、ダメだったらそこでまた考えたらいいんです。

社会的に弱い立場の方々の支援や救済。理想的な働き方や社会を循環させていくためには、まず自分ができることをやっていくことの大切さを森川さんやAさんに教えていただきました。

紙すき(紙漉き)作業でリサイクルした再生紙は、書やポストカード、カレンダーなどに使われ、販売もされているそうです。

詳しくはこちら

企業情報

2019年07月01日14:14

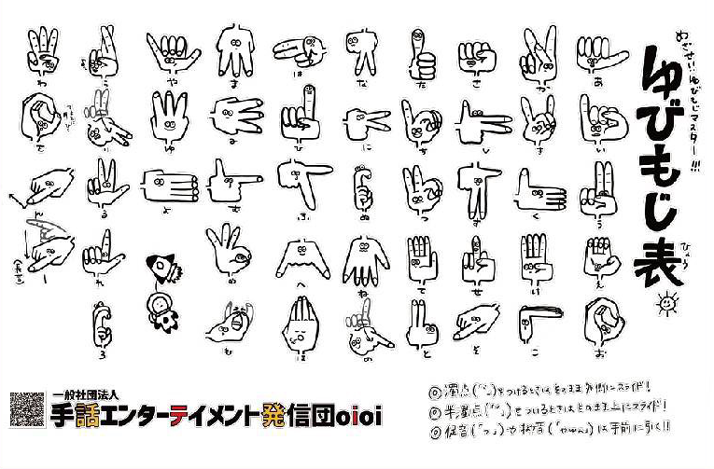

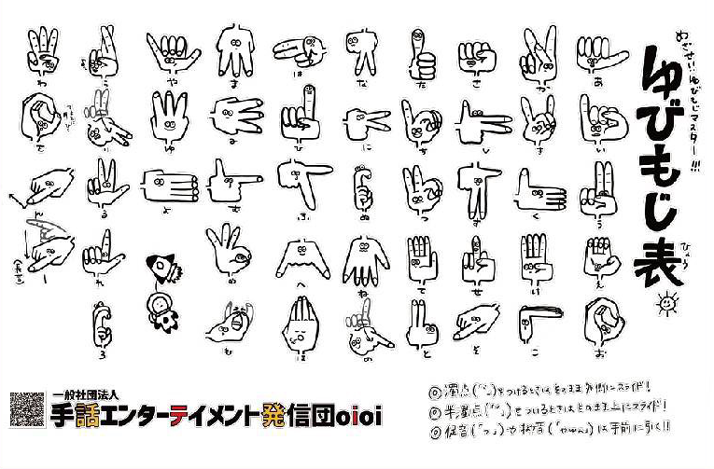

一般社団法人 oioi/「手は口ほどにモノを言う」バリバラにも出演するエンターテイメント集団が体現し続けたいこと

一般社団法人 手話エンターテイメント発信団oioi(オイオイ)

目が見えない人、足が速い人、手が不自由な人、よく喋る人…。様々な人間がいて、その人間が関係を構築して得手不得手を補い合うことで、社会は成り立っています。

きこえない人がコミュニケーション手段として使う手話、その手話に、コントや歌など様々なエンターテイメントをかけ合わせたものを『手話エンターテイメント』として発信し続けているのが、一般社団法人手話エンターテイメント発信団oioiです。

団体創設から14年。舞台に立ち、講演やワークショップだけに留まらず、NHK Eテレの障がい者情報バラエティー『バリバラ』にも何度も出演、企業としても数多くの賞を受賞(2017年大阪府障がい者雇用貢献企業顕彰「ハートフル企業チャレンジ応援賞」、2017年大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業)している実力派集団。

そんなoioiの、活動の根底に根付く理念やこの道に進んだ理由、きこえない人と一緒に働く上で知っておきたいスキルなどを、代表理事の岡﨑伸彦さんと、理事の石田竜士さんにお聞きしました。

また、FacebookやTwitterなどのSNSを通した情報発信も行い、手話や聴覚障がい者への関心を高める取り組みも行なっています。

現在、団体メンバーは33名。うち10数名がきこえない人で、今回お話を伺った岡﨑さんも聴覚障がい者で『きこえない』方でした。

岡﨑さん:

最初の頃は、ストリートライブで手話を使った歌のパフォーマンスばっかりやっていました。きこえる人からは好評だったんですが、きこえない人の中には、手話歌を楽しめないという人もいて、微妙なところもありました。あと、手話は日本語に比べて、圧倒的に単語が少ないので、手話で表すのが難しい部分は、文章の意味を考えた上で、別の手話を当てはめることが多いんですね。そうすると、その言葉と手話が一致していないにも関わらず、手話を知らない人が初めてそれを見た時に、『へぇー。この言葉はこうやって表すんだ』と誤解してしまうこともあるんです。抽象的な歌詞が多い歌だと特に手話の置き換えが多くなりがちで、その分、観ている人たちに手話を誤解させてしまうという恐れもありました。

さらに、手話パフォーマンスの創造体験ができる合宿を開催した時の話ですが、きこえる人はみんな手話歌がやりたい!きこえない人はみんな手話コントをやりたい!って見事に意見が真っ二つに分かれてしまったことがあるんです。このまま手話歌ばかりやっていると、きこえる人ときこえない人の間にあるバリアをぶっ壊すどころか、バリアを分厚くしてしまうのではないか、と思い、そこからはパフォーマンスの中にお笑い(コント)を積極的に取り入れていくようになりました。

パフォーマンスにコントを取り入れるようにしたことで、手話歌をやる前にその歌のストーリーを面白く伝えられるようになり、きこえない方からも歌の世界観が伝わってくると好評をいただけるようになりました。また、きこえないことをネタにしたブラックユーモアは、きこえるお客様からもきこえないお客様からも好評ですね(笑)

本当にきこえていないの?と突っ込みたくなるくらいよくしゃべる岡﨑さん。ネタの中にはブラックユーモアが多いのですが、抵抗はなかったのでしょうか。

岡﨑さん:

ブラックユーモアを取り入れることに抵抗はまったくありませんでした。むしろ、それで笑ってもらえる方が、壁がなくなります。そういうことを言っちゃいけない、というよりも、そういうことを言ってもええねんで、と。

石田さん:

僕の方がブラックユーモアには抵抗がありましたね。初めてoioiの練習に参加した時に、きこえない人に対して『おいきけよ!』『いやきこえへんねん!(笑)』って笑いあう様子を見て。これすごいなと思った反面、自分にできるかなって。やりたい気持ちとやってええんかなっていう気持ちがありましたね。

きこえる人ときこえない人が一緒に活動しているからこそできる、ブラックユーモア。そんなネタを織り交ぜたネタで、手話パフォーマンスをしています。

岡﨑さん:

活動を通して、障がいを持つ人のイメージを変えたいんです。例えば、障がい者は「暗い」とか「おとなしい」とかそんなイメージありますよね?そういうのを変えたいんです。

石田さん:

oioiには暗いきこえない人いないですよ、ほんまに。めっちゃ明るいですね。というよりも、明るくなりました。最初、めっちゃ暗いメンバーがいたんですけど…。

岡﨑さん:

めっちゃやばいヤツ(笑)。友だちいないんじゃないかっていうくらい(笑)。僕らがパフォーマンスの練習をしてても、興味ない様子でお菓子食べてて。

そんな彼がパフォーマンスするようになって、お客様に褒められるようになって。1年後には『舞台のセンターやりたい』って言い出すようになりました(笑)。

パフォーマンスにもこだわりを持ち、自分で工夫して練習するようになって、お客様に褒められ、もっと褒められたくてまた頑張って…という良い循環に入って、変わりましたね。

自分が認められる場所、居場所が見つかったことでメンバーの心境にも変化があるようです。

活動のツールである手話を学ぶ場はあるのでしょうか。

岡﨑さん:

手話言語条例の制定が各地で進んでいるとはいえ、手話を学ぶ場はまだ少ないと思いますね。大学の手話サークル以外に若い人が手話を学びたい!と思って気軽に学びに行けるような場所があまりないような気がします。

また、サークルによっては手話通訳士になることを目指している所もあり、最初からハードルが高く感じられる場所もあるようです。もっと気軽に手話を勉強できる場所が増えたらいいんですけどね。

岡﨑さん:

きこえない人は、基本的に相手の口を見ます。口の形から言葉を読み取っているんです。なので、必然的に顔も見ます。そうすると、相手も自分の顔を見てくれるようになる。また、きこえない人がその場にいるということで、みんながゆっくり喋ってくれるようになる。そうすると、その場にいる人みんなが分かりやすくなる。きこえない人のためにやっていることが、結果としてみんなのためになっているんです。

また、喋るときにジェスチャーを交えてくださる方もいるのですが、そういう方はプレゼン力が自然と磨かれていくと思います(笑)

こういったことから、きこえない人に分かりやすく話すことはきこえる人にとってもメリットがあることだと思います。

みんなに伝わる話し方を意識できるようになると、きこえる・きこえないに関わらず誰もが働きやすい職場になると思います。

石田さん:

バリアフリーという言葉って結構世の中に浸透してますよね。しかし、バリアフリーは障壁のない“状態”を指す言葉なので、それを言っているだけでは今あるバリアはなくなりません。

『バリアがない社会になったらいいなー』ではなくて、バリアがない社会を自分たちで創っていく、行動する。そういう思いがバリアクラッシュという活動理念に込められています。

今後はバリアクラッシュ実現のためにも、手話パフォーマンスを今以上に盛り上げていきたいですね。そのためのパフォーマンス活動はもちろん、SNSを駆使した情報発信にも力を入れていきたいですね。とにかく手話パフォーマンスが文化となるように世の中に広めていきたいです!!

明石家さんまさんを崇拝している岡﨑さんと、ええ声で岡﨑さんのちょっとしたフォローをさりげなくする石田さん。そんな2人が率いるoioiのこれからの活動が、ますます楽しみですね。

現在、『聞こえない人、オモロいやんけ!』と思わず言っちゃう本を創りたい!のクラウドファンディングに挑戦中!

さらに7/13(土)には自主公演『HANDER WORLD Ⅱ』も控えております。

◆クラウドファンディング

https://camp-fire.jp/projects/view/152739

◆HANDER WORLD Ⅱ

https://m.facebook.com/events/2164665380255083/?ti=cl

目が見えない人、足が速い人、手が不自由な人、よく喋る人…。様々な人間がいて、その人間が関係を構築して得手不得手を補い合うことで、社会は成り立っています。

きこえない人がコミュニケーション手段として使う手話、その手話に、コントや歌など様々なエンターテイメントをかけ合わせたものを『手話エンターテイメント』として発信し続けているのが、一般社団法人手話エンターテイメント発信団oioiです。

団体創設から14年。舞台に立ち、講演やワークショップだけに留まらず、NHK Eテレの障がい者情報バラエティー『バリバラ』にも何度も出演、企業としても数多くの賞を受賞(2017年大阪府障がい者雇用貢献企業顕彰「ハートフル企業チャレンジ応援賞」、2017年大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業)している実力派集団。

そんなoioiの、活動の根底に根付く理念やこの道に進んだ理由、きこえない人と一緒に働く上で知っておきたいスキルなどを、代表理事の岡﨑伸彦さんと、理事の石田竜士さんにお聞きしました。

『きこえる人』と『きこえない人』が一緒に活動。そんなoioiだからこそ伝えられること

oioiの活動の幅は多岐にわたります。手話コントや手話歌によるパフォーマンス、初心者に向けてのワークショップ、講演、ビジネスマン対象の手話講座。より多くの人に手話によるパフォーマンスを楽しんでもらうために、手話や聴覚障がい者と普段関わりがない人にも、手話に接する場を提供しています。また、FacebookやTwitterなどのSNSを通した情報発信も行い、手話や聴覚障がい者への関心を高める取り組みも行なっています。

現在、団体メンバーは33名。うち10数名がきこえない人で、今回お話を伺った岡﨑さんも聴覚障がい者で『きこえない』方でした。

岡﨑さん:

最初の頃は、ストリートライブで手話を使った歌のパフォーマンスばっかりやっていました。きこえる人からは好評だったんですが、きこえない人の中には、手話歌を楽しめないという人もいて、微妙なところもありました。あと、手話は日本語に比べて、圧倒的に単語が少ないので、手話で表すのが難しい部分は、文章の意味を考えた上で、別の手話を当てはめることが多いんですね。そうすると、その言葉と手話が一致していないにも関わらず、手話を知らない人が初めてそれを見た時に、『へぇー。この言葉はこうやって表すんだ』と誤解してしまうこともあるんです。抽象的な歌詞が多い歌だと特に手話の置き換えが多くなりがちで、その分、観ている人たちに手話を誤解させてしまうという恐れもありました。

さらに、手話パフォーマンスの創造体験ができる合宿を開催した時の話ですが、きこえる人はみんな手話歌がやりたい!きこえない人はみんな手話コントをやりたい!って見事に意見が真っ二つに分かれてしまったことがあるんです。このまま手話歌ばかりやっていると、きこえる人ときこえない人の間にあるバリアをぶっ壊すどころか、バリアを分厚くしてしまうのではないか、と思い、そこからはパフォーマンスの中にお笑い(コント)を積極的に取り入れていくようになりました。

パフォーマンスにコントを取り入れるようにしたことで、手話歌をやる前にその歌のストーリーを面白く伝えられるようになり、きこえない方からも歌の世界観が伝わってくると好評をいただけるようになりました。また、きこえないことをネタにしたブラックユーモアは、きこえるお客様からもきこえないお客様からも好評ですね(笑)

本当にきこえていないの?と突っ込みたくなるくらいよくしゃべる岡﨑さん。ネタの中にはブラックユーモアが多いのですが、抵抗はなかったのでしょうか。

岡﨑さん:

ブラックユーモアを取り入れることに抵抗はまったくありませんでした。むしろ、それで笑ってもらえる方が、壁がなくなります。そういうことを言っちゃいけない、というよりも、そういうことを言ってもええねんで、と。

石田さん:

僕の方がブラックユーモアには抵抗がありましたね。初めてoioiの練習に参加した時に、きこえない人に対して『おいきけよ!』『いやきこえへんねん!(笑)』って笑いあう様子を見て。これすごいなと思った反面、自分にできるかなって。やりたい気持ちとやってええんかなっていう気持ちがありましたね。

きこえる人ときこえない人が一緒に活動しているからこそできる、ブラックユーモア。そんなネタを織り交ぜたネタで、手話パフォーマンスをしています。

心のバリアを壊す「バリアクラッシュ」が活動理念

バリアクラッシュとは、きこえる人、きこえない人の間にある心のバリアを壊すこと。そんな理念を掲げて行う活動は、実は見ている人だけでなく、活動をしている人の壁もクラッシュしているようです。岡﨑さん:

活動を通して、障がいを持つ人のイメージを変えたいんです。例えば、障がい者は「暗い」とか「おとなしい」とかそんなイメージありますよね?そういうのを変えたいんです。

石田さん:

oioiには暗いきこえない人いないですよ、ほんまに。めっちゃ明るいですね。というよりも、明るくなりました。最初、めっちゃ暗いメンバーがいたんですけど…。

岡﨑さん:

めっちゃやばいヤツ(笑)。友だちいないんじゃないかっていうくらい(笑)。僕らがパフォーマンスの練習をしてても、興味ない様子でお菓子食べてて。

そんな彼がパフォーマンスするようになって、お客様に褒められるようになって。1年後には『舞台のセンターやりたい』って言い出すようになりました(笑)。

パフォーマンスにもこだわりを持ち、自分で工夫して練習するようになって、お客様に褒められ、もっと褒められたくてまた頑張って…という良い循環に入って、変わりましたね。

自分が認められる場所、居場所が見つかったことでメンバーの心境にも変化があるようです。

活動のツールである手話を学ぶ場はあるのでしょうか。

岡﨑さん:

手話言語条例の制定が各地で進んでいるとはいえ、手話を学ぶ場はまだ少ないと思いますね。大学の手話サークル以外に若い人が手話を学びたい!と思って気軽に学びに行けるような場所があまりないような気がします。

また、サークルによっては手話通訳士になることを目指している所もあり、最初からハードルが高く感じられる場所もあるようです。もっと気軽に手話を勉強できる場所が増えたらいいんですけどね。

相手の口を見て、顔を見て。円滑なコミュニケーションが日常的に

働いていく中で、『きこえる人同士』でも時にすれ違いうまくいかず、大変だ…と感じることも多いコミュニケーション。きこえない人と一緒に一緒に仕事を進めていくのはもっと大変なのでは、とも思ってしまいます。きこえない人の目線に立った一緒に働く上での工夫は、対個人だけでなく組織全体にいい影響を与えるそうです。岡﨑さん:

きこえない人は、基本的に相手の口を見ます。口の形から言葉を読み取っているんです。なので、必然的に顔も見ます。そうすると、相手も自分の顔を見てくれるようになる。また、きこえない人がその場にいるということで、みんながゆっくり喋ってくれるようになる。そうすると、その場にいる人みんなが分かりやすくなる。きこえない人のためにやっていることが、結果としてみんなのためになっているんです。

また、喋るときにジェスチャーを交えてくださる方もいるのですが、そういう方はプレゼン力が自然と磨かれていくと思います(笑)

こういったことから、きこえない人に分かりやすく話すことはきこえる人にとってもメリットがあることだと思います。

みんなに伝わる話し方を意識できるようになると、きこえる・きこえないに関わらず誰もが働きやすい職場になると思います。

石田さん:

バリアフリーという言葉って結構世の中に浸透してますよね。しかし、バリアフリーは障壁のない“状態”を指す言葉なので、それを言っているだけでは今あるバリアはなくなりません。

『バリアがない社会になったらいいなー』ではなくて、バリアがない社会を自分たちで創っていく、行動する。そういう思いがバリアクラッシュという活動理念に込められています。

これからもその場で"繋がり"を感じられるような時間の創出をし続けるoioi

岡﨑さん:今後はバリアクラッシュ実現のためにも、手話パフォーマンスを今以上に盛り上げていきたいですね。そのためのパフォーマンス活動はもちろん、SNSを駆使した情報発信にも力を入れていきたいですね。とにかく手話パフォーマンスが文化となるように世の中に広めていきたいです!!

明石家さんまさんを崇拝している岡﨑さんと、ええ声で岡﨑さんのちょっとしたフォローをさりげなくする石田さん。そんな2人が率いるoioiのこれからの活動が、ますます楽しみですね。

現在、『聞こえない人、オモロいやんけ!』と思わず言っちゃう本を創りたい!のクラウドファンディングに挑戦中!

さらに7/13(土)には自主公演『HANDER WORLD Ⅱ』も控えております。

◆クラウドファンディング

https://camp-fire.jp/projects/view/152739

◆HANDER WORLD Ⅱ

https://m.facebook.com/events/2164665380255083/?ti=cl

企業情報

2019年06月26日19:48

株式会社 Dreams(ドゥリームズ)/障がいは個性。 「 日本で一番大切にしたい会社」受賞企業の個性の活かし方とは?

株式会社 Dreams(ドゥリームズ)

ポップコーンはフライパンに油を敷いて、豆を入れて弾けさせて…という簡単に作ることができるイメージですが、完成まで実は細かな作業工程を伴います。このとても難しい工程を障がい者雇用で戦力としている企業があります。

株式会社 Dreamsでは、障がいを持つ方だけでなく、誰でも働きやすい環境を整える環境づくりをベースに、美味しいポップコーンの製造・販売を行っています。

障がいを持つ方の雇用環境や仕事内容、背景にあった3S活動などについて、ブランドマネージャーの三箇淳司(サンガジュンジ)さんに伺いました。

USJや天保山などおなじみの場所で長年ポップコーンを販売しているPOPCORN PAPA(ポップコーンパパ)。1990年に日本初のポップコーン専門店としてアメリカから上陸。アメリカ生まれ日本育ちのお店として株式会社 Dreamsが経営をしています。常時32種類、和から洋、変わり種まで他社では考えられない種類の商品とともに、お客様に笑顔と喜びをお届けしています。

障がい者一人ひとりの個性に合わせた働き方が評価されています。

・2016年 第6回日本でいちばん大切にしたい会社大賞 審査委員会特別賞受賞

・2018年 大阪府障がい者雇用貢献企業 ハートフル企業教育貢献賞受賞

年に一度開催している経営計画発表会でのスタッフ集合写真。

年に一度開催している経営計画発表会でのスタッフ集合写真。

三箇さん「現在、障がいのある社員は2名。アルバイトで2名です。うち3名は店舗スタッフとして働いています。もう1名は障がい者として初めて社員になった方で、ドライバーとして働いています。

元々障がい者雇用を目指していた訳ではなく、あるご縁で作業福祉施設の方とつながり、施設外就労先として、障がい者の方との関わりを始めました。

その時は、就労支援施設のスタッフの方も一緒にやってきて、製造を担当してもらいました。まずスタッフの方に製造手順を教え、覚えてもらった後で障がいを持つ方に伝えてもらう、という手順を踏んでいました。私たちには障がいの特性がよくわからない上、知識もあまりなかったので、間に入ってもらうことで作業を進めていきました。順調にできるようになるまで、約1年かかりましたね。」

もともと、雇用という考えで就労支援施設からの受け入れをしていたわけではない、と三箇さん。しかし、働く姿を見ているうちに、障がいを持つ彼らの将来的なことを考えたり、彼らの思いを聞いたりしていくうちに、雇用という形に徐々に移っていきます。

三箇さん「はじめに『実習』という形で受け入れを始めました。仕事の訓練を積んでもらいながら、できることを増やしてもらおう、と。製造も接客もしてもらっています。最初に受け入れた時、働く姿やスタンスを見て私たちにとってはとてもいい影響がありましたし、ひいては社会貢献にもつながるのでは…という考えで受け入れを続けました。

ただ、障がいを持つ方を雇用として受け入れるためには、それなりに覚悟が必要です。個々の特性を捉えた上で仕事を振ったり、職場の既存スタッフの指導体制を整えたり…。ただ、そうやって覚悟をすることで、現場のスタッフは成長にもつながります。

最初は、袋詰めをしても遅いし、仕事もなかなか覚えられなくて。ポップコーンは湿気が大敵なので、袋詰めは早くしないと劣化につながってしまいます。でもなかなかできなくて…。製造であれば、機械のタイミングに合わせレシピに合わせて作るので、できるわけです。苦手なこともあったり、できることもあるので、その人に合わせてやっていく感じです。企画を立案して、仕事を進めて、というのはどうしても難しいので、現場スタッフとしてプロフェッショナルになってもらう、という考えのもと、社員登用しています。」

ポップコーンパパは、フレンドリーで親しみのある接客を目指しています。

ポップコーンパパは、フレンドリーで親しみのある接客を目指しています。

三箇さん「仕事として不得意なことも少しずつチャレンジする、得意なことはさらに伸ばしていく、という形で受け入れています。素直で仕事ができるだけではダメで、内面も成長して行ってもらいたい。

ある企業研修で聞いた、『鬼と金棒』の例え話があります。鬼は人や人間としての魅力、金棒は仕事でありスキルです。鬼も金棒も大きくバランスが取れていればすごくいい。もし鬼が大きくて、金棒が小さくても金棒を振り回すことができる。ただ、鬼が小さく金棒が大きいと金棒を振り回すことはできない。どれだけ仕事ができてスキルが高くても、人間力が低ければ使いこなすことはできない。

社員登用を目指す障がいの方も、このように人間力を伸ばすことができる素質がある、という部分を重視しています。

最初は、障がいを持つ方を受け入れるのには不安がありました。本当に大丈夫か、と。しかし一緒に働く者同士が成長し合う現実を見てきたことで、障がいを受け入れることは今や至って普通です。『障がいを持っているからできない』ではなく、『障がいを持っているからこれは不得意だよね、じゃあこっちをやっていこう』という感じです。」

ポップコーンの製造風景。

ポップコーンの製造風景。

三箇さん「昔はポップコーン専門店がほとんどなく、店舗は大忙し。ノウハウもないため、仕事の効率や作業プロセス、資材の配置が悪かったんです。使っていないものがいつまでもその場にあったり。これを無くしていくことで、そのスペースが有効活用でき、作業効率を上げる、ということで、環境整備の研修を受けて仕事環境を整えていきました。障がいを持つ方が働きやすいように…ではなく、まずは会社として環境を整え、お客様によりスピーディーに商品を届けていくためにです。その中で、表示や標識、定位置管理を、現場を巻き込みながら進めました。

しっかりと力を入れていたのが、整理・整頓・清掃の3Sです。元あった場所に戻したくなる仕組みを作りに力を入れて、戻さないと落ち着かない、という状況を作りました。習慣化するまでは時間がかかりましたが、改善、提案を繰り返す中で仕組み化されていきました。一番取り出しやすい場所に、一番使わないものがあったり(笑)

これらの3Sを通した取り組みによって基盤が整っていたことが、のちの障がい者雇用にもつながっています。構造化、仕組み化がしっかりとできていたら、私たちだけでなく障がいを持つ方もこうすればいいんだ、ということがわかり、実行できますよね。

障がいを持つ方と働き始めてからは、彼らの視点がわからなかったので、アドバイスをもらいながら改善を続けていきました。」

三箇さん「個性が強すぎでどこの企業にも会わない…という方がいらっしゃると思うんですが、障がいも一つの個性だと思うんです。この個性を活かして働ける、組織単位ではなく人単位で仕事を変えていく、最大限の個々の力を発揮出来る職場を今後は作りたいですね。スタッフの個性を爆発させていく中で、障がいを持つ方も、個性を発揮していって欲しいです。」

個性豊かなポップコーンパパスタッフ達

個性豊かなポップコーンパパスタッフ達

改善を繰り返しながら、誰もが働きやすい環境づくりを進める姿勢。どこの職場にも必要なものなのだと改めて実感しました。POPCORN PAPA(ポップコーンパパ)は、実店舗だけでなくネット通販も行っているので、お家でポップコーンパパを楽しむことができます。

映画鑑賞や読書などお家で過ごす時間の相棒にももってこいですね。

ポップコーンはフライパンに油を敷いて、豆を入れて弾けさせて…という簡単に作ることができるイメージですが、完成まで実は細かな作業工程を伴います。このとても難しい工程を障がい者雇用で戦力としている企業があります。

株式会社 Dreamsでは、障がいを持つ方だけでなく、誰でも働きやすい環境を整える環境づくりをベースに、美味しいポップコーンの製造・販売を行っています。

障がいを持つ方の雇用環境や仕事内容、背景にあった3S活動などについて、ブランドマネージャーの三箇淳司(サンガジュンジ)さんに伺いました。

USJや天保山などおなじみの場所で長年ポップコーンを販売しているPOPCORN PAPA(ポップコーンパパ)。1990年に日本初のポップコーン専門店としてアメリカから上陸。アメリカ生まれ日本育ちのお店として株式会社 Dreamsが経営をしています。常時32種類、和から洋、変わり種まで他社では考えられない種類の商品とともに、お客様に笑顔と喜びをお届けしています。

障がい者一人ひとりの個性に合わせた働き方が評価されています。

・2016年 第6回日本でいちばん大切にしたい会社大賞 審査委員会特別賞受賞

・2018年 大阪府障がい者雇用貢献企業 ハートフル企業教育貢献賞受賞

年に一度開催している経営計画発表会でのスタッフ集合写真。

年に一度開催している経営計画発表会でのスタッフ集合写真。三箇さん「現在、障がいのある社員は2名。アルバイトで2名です。うち3名は店舗スタッフとして働いています。もう1名は障がい者として初めて社員になった方で、ドライバーとして働いています。

元々障がい者雇用を目指していた訳ではなく、あるご縁で作業福祉施設の方とつながり、施設外就労先として、障がい者の方との関わりを始めました。

その時は、就労支援施設のスタッフの方も一緒にやってきて、製造を担当してもらいました。まずスタッフの方に製造手順を教え、覚えてもらった後で障がいを持つ方に伝えてもらう、という手順を踏んでいました。私たちには障がいの特性がよくわからない上、知識もあまりなかったので、間に入ってもらうことで作業を進めていきました。順調にできるようになるまで、約1年かかりましたね。」

障がい者雇用の、覚悟

もともと、雇用という考えで就労支援施設からの受け入れをしていたわけではない、と三箇さん。しかし、働く姿を見ているうちに、障がいを持つ彼らの将来的なことを考えたり、彼らの思いを聞いたりしていくうちに、雇用という形に徐々に移っていきます。

三箇さん「はじめに『実習』という形で受け入れを始めました。仕事の訓練を積んでもらいながら、できることを増やしてもらおう、と。製造も接客もしてもらっています。最初に受け入れた時、働く姿やスタンスを見て私たちにとってはとてもいい影響がありましたし、ひいては社会貢献にもつながるのでは…という考えで受け入れを続けました。

ただ、障がいを持つ方を雇用として受け入れるためには、それなりに覚悟が必要です。個々の特性を捉えた上で仕事を振ったり、職場の既存スタッフの指導体制を整えたり…。ただ、そうやって覚悟をすることで、現場のスタッフは成長にもつながります。

最初は、袋詰めをしても遅いし、仕事もなかなか覚えられなくて。ポップコーンは湿気が大敵なので、袋詰めは早くしないと劣化につながってしまいます。でもなかなかできなくて…。製造であれば、機械のタイミングに合わせレシピに合わせて作るので、できるわけです。苦手なこともあったり、できることもあるので、その人に合わせてやっていく感じです。企画を立案して、仕事を進めて、というのはどうしても難しいので、現場スタッフとしてプロフェッショナルになってもらう、という考えのもと、社員登用しています。」

人間力を高める

三箇さん「仕事として不得意なことも少しずつチャレンジする、得意なことはさらに伸ばしていく、という形で受け入れています。素直で仕事ができるだけではダメで、内面も成長して行ってもらいたい。

ある企業研修で聞いた、『鬼と金棒』の例え話があります。鬼は人や人間としての魅力、金棒は仕事でありスキルです。鬼も金棒も大きくバランスが取れていればすごくいい。もし鬼が大きくて、金棒が小さくても金棒を振り回すことができる。ただ、鬼が小さく金棒が大きいと金棒を振り回すことはできない。どれだけ仕事ができてスキルが高くても、人間力が低ければ使いこなすことはできない。

社員登用を目指す障がいの方も、このように人間力を伸ばすことができる素質がある、という部分を重視しています。

最初は、障がいを持つ方を受け入れるのには不安がありました。本当に大丈夫か、と。しかし一緒に働く者同士が成長し合う現実を見てきたことで、障がいを受け入れることは今や至って普通です。『障がいを持っているからできない』ではなく、『障がいを持っているからこれは不得意だよね、じゃあこっちをやっていこう』という感じです。」

障がい者雇用の前に、まず環境整備ありき

三箇さん「昔はポップコーン専門店がほとんどなく、店舗は大忙し。ノウハウもないため、仕事の効率や作業プロセス、資材の配置が悪かったんです。使っていないものがいつまでもその場にあったり。これを無くしていくことで、そのスペースが有効活用でき、作業効率を上げる、ということで、環境整備の研修を受けて仕事環境を整えていきました。障がいを持つ方が働きやすいように…ではなく、まずは会社として環境を整え、お客様によりスピーディーに商品を届けていくためにです。その中で、表示や標識、定位置管理を、現場を巻き込みながら進めました。

しっかりと力を入れていたのが、整理・整頓・清掃の3Sです。元あった場所に戻したくなる仕組みを作りに力を入れて、戻さないと落ち着かない、という状況を作りました。習慣化するまでは時間がかかりましたが、改善、提案を繰り返す中で仕組み化されていきました。一番取り出しやすい場所に、一番使わないものがあったり(笑)

これらの3Sを通した取り組みによって基盤が整っていたことが、のちの障がい者雇用にもつながっています。構造化、仕組み化がしっかりとできていたら、私たちだけでなく障がいを持つ方もこうすればいいんだ、ということがわかり、実行できますよね。

障がいを持つ方と働き始めてからは、彼らの視点がわからなかったので、アドバイスをもらいながら改善を続けていきました。」

障がいは個性。個性を活かせる会社に!

三箇さん「個性が強すぎでどこの企業にも会わない…という方がいらっしゃると思うんですが、障がいも一つの個性だと思うんです。この個性を活かして働ける、組織単位ではなく人単位で仕事を変えていく、最大限の個々の力を発揮出来る職場を今後は作りたいですね。スタッフの個性を爆発させていく中で、障がいを持つ方も、個性を発揮していって欲しいです。」

改善を繰り返しながら、誰もが働きやすい環境づくりを進める姿勢。どこの職場にも必要なものなのだと改めて実感しました。POPCORN PAPA(ポップコーンパパ)は、実店舗だけでなくネット通販も行っているので、お家でポップコーンパパを楽しむことができます。

映画鑑賞や読書などお家で過ごす時間の相棒にももってこいですね。

企業情報

株式会社 Dreams(ドゥリームズ)

〒540-0005

大阪府大阪市中央区上町1-3-10

TEL:06-6761-4417

FAX:06-6761-4418

https://popcorn-papa.com

〒540-0005

大阪府大阪市中央区上町1-3-10

TEL:06-6761-4417

FAX:06-6761-4418

https://popcorn-papa.com

2019年03月05日10:00

式会社ミライロ/あらゆるバリア(障がい)はバリュー(価値)に変えられる。

株式会社ミライロ

株式会社ミライロは、車椅子での生活を送る 代表 垣内俊哉さんが立ち上げた会社です。

垣内さんは、生まれつき骨が折れやすい『骨形成不全症』により、車椅子での生活を送ってこられました。2010年、車椅子だからこそ気付けること、伝えられることを社会に活かすために会社を設立。障がいを価値と捉えるバリアバリューの視点から、誰もが安心して快適に過ごすことができるユニバーサルデザインのモノやサービスを生み出すソリューションを提供しています。

誰しもが抱える弱みやコンプレックスは、視点を変えればそれは強みです。

弱みやコンプレックスなどのバリア(障がい)は、強みであるバリュー(価値)に変えることができます。

その理念は「Japan Venture Awards 2018」で、ミライロが最高位賞「経済産業大臣賞」を受賞、「関西財界セミナー賞」特別賞を受賞するなど受賞歴は多く、その存在が広く認められています。

『バリアバリュー』という企業理念を持つ会社としての思いを、広報部 神保さほりさんに伺いました。

オオサカジン編集部:株式会社ミライロを、垣内代表が立ち上げたきっかけを教えてください。

骨形成不全症という、骨が脆く折れやすいという魔法にかけられて生まれてきた垣内。小さい頃は、転んで骨折、友だちとぶつかって骨折…という日々でした。だんだん筋肉が衰え歩けなくなり、小学校高学年の頃には車椅子の生活となっていきました。その後、小さい頃からの『歩きたい!』という夢を叶えるために、高校の頃にリハビリに数年通ったのですが、そこでは結局歩けるようにはならず…。

夢は破れてしまいました。

小さい頃からの夢は破れたものの、リハビリ生活での出会いやアルバイトなど、様々な経験を経て、自分で稼げるようになろうという夢が新たに芽生えます。その夢を叶えるために大学で経営学を学び、大学3回生の時にミライロを立ち上げました。

オオサカジン編集部:企業理念である『バリアバリュー』は何がきっかけでできたのですか?

大学生の頃、制作会社でアルバイトを始めた時のこと。最初は車椅子なので、パソコン業務などをするのだろう…と思っていたものの、そこの社長に「営業だよ。」と。

自分は車椅子なので、そもそも移動に時間がかかるし、車椅子が入れる、通れるオフィスも限られてしまう。そんな営業マンとして不利な状況に苦戦しました。

そんな中、会社を絞って営業に回りました。車椅子でも入れる、営業に行くことができるオフィス。同じ会社に何度も足を運ぶうちに、顔を覚えてもらい、話を聞いてもらえるようになり…そこから受注に繋がりました。

自分は、歩けないから、覚えてもらえた。

歩けないから、営業としての関係を確立できた。

車椅子だから、トークを磨こう、会社一件一件に集中しよう、と自分が精一杯できることを考え、スキルを磨くことができました。

「車椅子でも出来ることではなく、車椅子だから出来ること、自分のバリアをバリューに変えることが出来る!」と実感したことから、これが後に立ち上げるミライロの企業理念になりました。

オオサカジン編集部:理念を元に、会社を立ち上げたのですね。

では、ミライロは最初、どんな仕事から始めたのですか?

最初に始めたのは、大学内のバリアフリーマップを作成する、というものです。普段キャンパスで生活をする中で、どこに多目的トイレがあって、どのルートが行きやすくて…というのがわかりにくかったんです。会社を立ち上げた当時、垣内が学生だったからこそ、障がい者だからこその視点を活かして、マップ作成を行いました。

オオサカジン編集部:まさにバリアバリューですね!

そんなミライロという会社では、どんな方が働いているんですか?

身内に障がいがあったり、小さい頃から障がいのある方と関わってきたりした社員が多いですね。

ミライロで働く中で、目に見えて社会がより良くなっていくのがわかる、その変化に一つの歯車として関わっているのが実感出来る、何か社会貢献をしたい。

そんな思いを持った方が多く働いています。

オオサカジン編集部:ミライロでは現在、どのようなサービスを行っているのですか?

高齢者、障がい者、LGBT、外国人など、移動や生活に不安を感じている人の壁は3つあります。それは「意識の壁」、「環境の壁」、「情報の壁」です。

これらを解消するために、ユニバーサルマナー、ミライロ・リサーチ、ミライロ・アーキテクチャー、ミライロ・クリエイティブ、ミライロ・コネクト、ビーマップ、という6つのソリューションを提供しています。

オオサカジン編集部:6つのうちの1つ、『ユニバーサルマナー』について詳しく教えてください。

高齢者や障がい者、ベビーカー利用者、外国人など、多様な方々を街で見かけます。一人ひとりに向き合い、適切な理解のもと行動することは、特別な知識ではなく「こころづかい」の一つです。

多様な方々に向き合うためのマインドとアクション、それがユニバーサルマナーです。

このユニバーサルマナーの検定を2013年8月から実施しています。この検定は、現在受講者が6万人に登り、導入してくださっている会社は600社に上ります。大同生命さんは、2017年全役職員7200名の方が受講されています。また、イオングループさんは、2020年までに従業員7万人が受講予定です。

最初は、バリアフリーマップなどハード面を整えていきました。しかし、ハード面だけで誰に対しても完璧に整えられた状態にする、ということが難しいんです。

例えば、視覚障がい者の方のために、点字ブロックを整えても、それは車椅子の方にとっては通行しにくい、といったように。

でも、ハードは変えられなくても、ハートは今すぐ変えることができるんです。人との向き合い方や接し方は変えられます。

オオサカジン編集部:ハートを変えていくための検定なのですね。

目の前の方のことを考えて、寄り添って行動しましょう、という思いやり。これをマナーとして、当たり前として、身につけていくための検定です。

日本はハード面の整備は進んでいて、バリアフリー先進国です。一方でソフト面が諸外国に比べ弱いです。最初の一歩が、遠慮や気遣いで踏み出せない。海外に調査に行くと強く感じますね。整っているハードがあるが故に弱いソフト面をユニバーサルマナーで整えていく、という姿を目指しています。

オオサカジン編集部:その他のソリューションは、どのような内容なのですか?

『ビーマップ』というのは、外にでかけるときに、どこにどのような設備があるのか、どんな設備が整っているのかの情報が乗っているアプリのことです。バリアフリー情報(段差がない、店内車椅子可能、など)をスポットとして登録できる、食べログのバリアフリーバージョンのようなものです。

また、『ミライロ・コネクト』というのは聴覚障がい者の方が電話をしたい時、会社の窓口で対応して欲しい時などに手話通訳士が遠隔通訳するものです。

オオサカジン編集部:これらのコンテンツは、どんなところから生まれるんですか?

実体験によるものです。

垣内と食事に行くこと一つにしても、車椅子で行ける店を探す必要があり、意外と見つからないんです。ただ、食事の度に探し、障がい者目線で有益な情報は、同じように障がいのあるみんなでシェアしたらいいよね、という話から生まれています。常に、オフィス内に障がいのある社員がいる状態なので、日常から気付きなどは多いです。

こうやって、すべて実体験から出来上がっています。

オオサカジン編集部:常に気付きがある環境の中で、バリアをバリューに変え、社会を変革しているんですね!

2016年の障がい者差別解消法、2020年のオリンピック、パラリンピック、さらに2025年の大阪万博を契機に様々な角度から、バリアを解消するための取り組みが必要となります。

今後、ますます必要とされる中で独自の発展が楽しみな企業です。

株式会社ミライロは、車椅子での生活を送る 代表 垣内俊哉さんが立ち上げた会社です。

垣内さんは、生まれつき骨が折れやすい『骨形成不全症』により、車椅子での生活を送ってこられました。2010年、車椅子だからこそ気付けること、伝えられることを社会に活かすために会社を設立。障がいを価値と捉えるバリアバリューの視点から、誰もが安心して快適に過ごすことができるユニバーサルデザインのモノやサービスを生み出すソリューションを提供しています。

誰しもが抱える弱みやコンプレックスは、視点を変えればそれは強みです。

弱みやコンプレックスなどのバリア(障がい)は、強みであるバリュー(価値)に変えることができます。

その理念は「Japan Venture Awards 2018」で、ミライロが最高位賞「経済産業大臣賞」を受賞、「関西財界セミナー賞」特別賞を受賞するなど受賞歴は多く、その存在が広く認められています。

『バリアバリュー』という企業理念を持つ会社としての思いを、広報部 神保さほりさんに伺いました。

遺伝性の病気と共に生まれてきた垣内代表

オオサカジン編集部:株式会社ミライロを、垣内代表が立ち上げたきっかけを教えてください。

骨形成不全症という、骨が脆く折れやすいという魔法にかけられて生まれてきた垣内。小さい頃は、転んで骨折、友だちとぶつかって骨折…という日々でした。だんだん筋肉が衰え歩けなくなり、小学校高学年の頃には車椅子の生活となっていきました。その後、小さい頃からの『歩きたい!』という夢を叶えるために、高校の頃にリハビリに数年通ったのですが、そこでは結局歩けるようにはならず…。

夢は破れてしまいました。

小さい頃からの夢は破れたものの、リハビリ生活での出会いやアルバイトなど、様々な経験を経て、自分で稼げるようになろうという夢が新たに芽生えます。その夢を叶えるために大学で経営学を学び、大学3回生の時にミライロを立ち上げました。

歩けないことに誇りを持て!

オオサカジン編集部:企業理念である『バリアバリュー』は何がきっかけでできたのですか?

大学生の頃、制作会社でアルバイトを始めた時のこと。最初は車椅子なので、パソコン業務などをするのだろう…と思っていたものの、そこの社長に「営業だよ。」と。

自分は車椅子なので、そもそも移動に時間がかかるし、車椅子が入れる、通れるオフィスも限られてしまう。そんな営業マンとして不利な状況に苦戦しました。

そんな中、会社を絞って営業に回りました。車椅子でも入れる、営業に行くことができるオフィス。同じ会社に何度も足を運ぶうちに、顔を覚えてもらい、話を聞いてもらえるようになり…そこから受注に繋がりました。

自分は、歩けないから、覚えてもらえた。

歩けないから、営業としての関係を確立できた。

車椅子だから、トークを磨こう、会社一件一件に集中しよう、と自分が精一杯できることを考え、スキルを磨くことができました。

「車椅子でも出来ることではなく、車椅子だから出来ること、自分のバリアをバリューに変えることが出来る!」と実感したことから、これが後に立ち上げるミライロの企業理念になりました。

オオサカジン編集部:理念を元に、会社を立ち上げたのですね。

では、ミライロは最初、どんな仕事から始めたのですか?

最初に始めたのは、大学内のバリアフリーマップを作成する、というものです。普段キャンパスで生活をする中で、どこに多目的トイレがあって、どのルートが行きやすくて…というのがわかりにくかったんです。会社を立ち上げた当時、垣内が学生だったからこそ、障がい者だからこその視点を活かして、マップ作成を行いました。

オオサカジン編集部:まさにバリアバリューですね!

そんなミライロという会社では、どんな方が働いているんですか?

身内に障がいがあったり、小さい頃から障がいのある方と関わってきたりした社員が多いですね。

ミライロで働く中で、目に見えて社会がより良くなっていくのがわかる、その変化に一つの歯車として関わっているのが実感出来る、何か社会貢献をしたい。

そんな思いを持った方が多く働いています。

6つのソリューションを提供

オオサカジン編集部:ミライロでは現在、どのようなサービスを行っているのですか?

高齢者、障がい者、LGBT、外国人など、移動や生活に不安を感じている人の壁は3つあります。それは「意識の壁」、「環境の壁」、「情報の壁」です。

これらを解消するために、ユニバーサルマナー、ミライロ・リサーチ、ミライロ・アーキテクチャー、ミライロ・クリエイティブ、ミライロ・コネクト、ビーマップ、という6つのソリューションを提供しています。

オオサカジン編集部:6つのうちの1つ、『ユニバーサルマナー』について詳しく教えてください。

高齢者や障がい者、ベビーカー利用者、外国人など、多様な方々を街で見かけます。一人ひとりに向き合い、適切な理解のもと行動することは、特別な知識ではなく「こころづかい」の一つです。

多様な方々に向き合うためのマインドとアクション、それがユニバーサルマナーです。

このユニバーサルマナーの検定を2013年8月から実施しています。この検定は、現在受講者が6万人に登り、導入してくださっている会社は600社に上ります。大同生命さんは、2017年全役職員7200名の方が受講されています。また、イオングループさんは、2020年までに従業員7万人が受講予定です。

ハードは変えられなくても、ハートは変えられる

最初は、バリアフリーマップなどハード面を整えていきました。しかし、ハード面だけで誰に対しても完璧に整えられた状態にする、ということが難しいんです。

例えば、視覚障がい者の方のために、点字ブロックを整えても、それは車椅子の方にとっては通行しにくい、といったように。

でも、ハードは変えられなくても、ハートは今すぐ変えることができるんです。人との向き合い方や接し方は変えられます。

オオサカジン編集部:ハートを変えていくための検定なのですね。

目の前の方のことを考えて、寄り添って行動しましょう、という思いやり。これをマナーとして、当たり前として、身につけていくための検定です。

日本はハード面の整備は進んでいて、バリアフリー先進国です。一方でソフト面が諸外国に比べ弱いです。最初の一歩が、遠慮や気遣いで踏み出せない。海外に調査に行くと強く感じますね。整っているハードがあるが故に弱いソフト面をユニバーサルマナーで整えていく、という姿を目指しています。

オオサカジン編集部:その他のソリューションは、どのような内容なのですか?

『ビーマップ』というのは、外にでかけるときに、どこにどのような設備があるのか、どんな設備が整っているのかの情報が乗っているアプリのことです。バリアフリー情報(段差がない、店内車椅子可能、など)をスポットとして登録できる、食べログのバリアフリーバージョンのようなものです。

また、『ミライロ・コネクト』というのは聴覚障がい者の方が電話をしたい時、会社の窓口で対応して欲しい時などに手話通訳士が遠隔通訳するものです。

オオサカジン編集部:これらのコンテンツは、どんなところから生まれるんですか?

実体験によるものです。

垣内と食事に行くこと一つにしても、車椅子で行ける店を探す必要があり、意外と見つからないんです。ただ、食事の度に探し、障がい者目線で有益な情報は、同じように障がいのあるみんなでシェアしたらいいよね、という話から生まれています。常に、オフィス内に障がいのある社員がいる状態なので、日常から気付きなどは多いです。

こうやって、すべて実体験から出来上がっています。

オオサカジン編集部:常に気付きがある環境の中で、バリアをバリューに変え、社会を変革しているんですね!

2016年の障がい者差別解消法、2020年のオリンピック、パラリンピック、さらに2025年の大阪万博を契機に様々な角度から、バリアを解消するための取り組みが必要となります。

今後、ますます必要とされる中で独自の発展が楽しみな企業です。

企業情報

2017年12月10日19:17

就労移行支援事業所 スリーピース今里/独自のカリキュラムで「企業で働きたい」障がい者を応援!

就労移行支援事業所 スリーピース今里

『就労移行支援事業所』という言葉を聞いたことはありますか?就労移行支援事業所とは、障害福祉サービスの一つです。『企業で働きたい』という思いを持つ障害*のある方に対し、働くための知識や能力を高めるための訓練を行う場所です。

*主に精神障害や疾患をお持ちの方、就職・就労・復職に向け職業訓練希望の方、対人関係でお仕事が続かない方、心身の不調、うつ症状のある方が対象です。

スリーピース今里では、一般企業に就職、復職を目指す方にビジネススキルや資格取得支援を行っています。また、社会復帰にはメンタルケアが欠かせないという考えのもと、世界の10大心理学の中で最も効果的だと言われている心理学も取り入れながら、一人ひとりに寄り添った支援を行っています。

一貫性を持った支援が利用者様に与える影響や、事業にかける熱い思い、こんな事業所があることを知らずに悩んでいるかもしれない人へのメッセージなどあふれる情熱を、代表理事 時長瑠美子様と専務理事 瀧川昇三様にお話を伺いました。

スリーピースは三方よし!

オオサカジン編集部:就労支援事業を始めようと思ったきっかけはなんですか?

自分を含め家族や周囲の方々の老後の年金問題やこの先の日本の状況に不安を感じ、”より良い社会を作っていくためにも納税者を増やしたい”という思いからでした。負担が増すばかりの医療・介護問題、少子化で納税者となりうる若者が減少し高齢化社会を迎える今、自分たちにできることは何だろう、何かあるはずだと考えていた時に、仕事をしたくてもできない人がいるという現状を知りました。うつなどで長い間闘病している方でも自立を願い働きたいと思っている人を放置することは国としてももったいないことだと思ったのです。

オオサカジン編集部:そんな実体験があったんですね。では、スリーピースの名前の由来はなんですか?

働きたいのに働けない人が沢山いる。一方で国として税収を上げたいのに上がらない。それはもったいないと思ったんです。一人でも多くの人が社会復帰して社会の一員として誇りを持って生きていって欲しい。利用者・企業、社会、やりがいを持って幸せに働くスタッフ…

それらがつながる三方よし、それがスリーピースの由来です。

オオサカジン編集部:18歳〜65歳未満の、幅広い世代の方が利用されているのですね。

利用者で多い世代は30代中盤〜40代の方です。

チラシを見てご本人からの申し込みや、ご紹介が多いですね。みなさんに、本当は自立を希望しているけど上手くいかない、歯がゆさを感じている、という心情を感じます。

オオサカジン編集部:利用者の方は、どのようにしてここで過ごされているのですか?

事業所の1日は、1コマ50分4コマです。しっかり毎日通うことを目指しています。

カリキュラムは一人ひとりに合わせて作り、個別学習をしています。基本はパソコンや本に向かい一人での学習ですが、1日1回、協調性を養うことやコミュニケーションをとることを目的に、グループワークも行います。

また、個別の日報を作り、自分で自分の進捗の現在地を把握できるようにしています。

オオサカジン編集部:毎日の日記のようなものですね。週末はお休みですか?

土曜日は基本的に自由参加です。毎週イベントをしており、動物園や美術館、公園に出かける外出イベントに行ったり餃子をみんなで作ったりする調理レクリエーションをしています。ご家族の方を連れて来られる方もいらっしゃいますよ。人との距離感の取り方を学ぶいいきっかけになっています。

オオサカジン編集部:楽しそうですね!

利用者の方には、常にここに来ている目的を忘れないような声がけをしています。ここでお友達を作るよりも、何を目指してここにいるのかを忘れないようにしてもらうことが大切です。

自身の願望に対し、今何をすべきか考え、ステップアップしながら着実に歩んでいくように働きかけています。

オオサカジン編集部:『よりよい人間関係を築くための心理学』とはどんな内容なんですか?

選択理論心理学は簡単に説明すると、”すべての行動・結果は自分の選択であり、自分の行動は自分に責任がある”というものです。例えば人や環境によって落ち込むことがありますよね?選択理論ではその落ち込みさえも自らの選択だと言われています。誰が好きこのんで落ちこむねん!ってね(笑)確かに感情という生理現象はコントロールできませんが、起きた現実をどう捉えるか見方を変えることはできます。同じ境遇にいても人によって未来が違うのはそのためです。人は生きて行く過程で他人をコントロールできると思い込み、そこに四苦八苦しているように感じます。相手を変えようとするから人間関係が上手くいかなかったり生き辛さを感じたりするんです。

利用者の方も、いつも同じようなパターンで人間関係が崩れる、上手くいかない、と感じている方が多いです。

人は、環境や他人に幸せを求めてしまうんです。でも、幸せは自分の中にあって、他人からもらったり自分以外に探したりするものではない。ここの捉え方を変えたら、人は変わると思うんです。

オオサカジン編集部:捉え方を変える!大切ですね。

ビジネススキルは会社で教えてもらうことができますが、働いていく上でのメンタルケアは誰も教えてくれません。自分でのセルフケアになってくるんですが、これは長期就労には欠かせない部分なんです。

だからこそ効果的な心理学を取り入れ、会社の風土や環境など自分が変えられないものに向き合うのではなく、自分でコントロールできることにフォーカスし”自分は何を求め何のために仕事をしているのか”意義づけ動機づけのセルフケアができるようになれば目の前のことに一喜一憂せずにすみます。

オオサカジン編集部:セルフケアができるかどうか、ということが問題なんですね。

チョイスセオリーです。

過去を見てどうしていくのか考えるのではなく、未来を見てどうするか考えるんです。みなさん過去を悔やんで、過去を引きずって今を生きていらっしゃる。でも、これからどうしたいかという考え方をしないと前には進めない。この考え方がこの事業所の利用者の方には合っていると思います。

心理学では、捉え方を伝えながら、どう捉えるかはご自身に任せる。その中で支援を行っています。実際、事業所から就職された方は、この心理学と出会っていなければ今の自分は無いなどの声も聞かれます。

その場しのぎのカウンセリングではなく、最終的に目指す自立が自分でできないと意味がないですからね。自立=就職を継続すること。収入を得て自分で生活するための支援です。

オオサカジン編集部:卒業後もこの心理学を学ぶ機会はあるんですか?

卒業後は、1週間に1回は面談をし、アフターフォローを行っています。

来年からは卒業生の皆さんからの要望で、定着するための支援としてこの心理学の定期実践OB会が始まります。

そこで、より良い人間関係を築くためのより実践的な応用編を学ぶことが出来ます。

卒業後もまだまだこの心理学を体得して頂き、長く働いていけるように行う予定です。

オオサカジン編集部:事業所としての、今後の展望を教えてください。

未来を自分で作っていくには、いかに明確に願望を思い描くかにかかっています。曖昧な願望からは曖昧な結果しか生まれません。利用者の方が、どうやったら、自分のなりたい姿を明確に思い描くことができるか、そのアプローチができるのが、スリーピースグループを管轄する障がい福祉サービス事業部です。

また、現在進めていることとして、職場で精神疾患などに陥った方への対応方法がわからず困っている、対応できない状況の企業様。精神疾患などになった人、なりかけた人。それぞれに対して直接個別に、カウンセリングや電話、チャットシステムを使っての対応をしていきます。

企業向けのうつを出さないワークショップだけでなく、スタッフ一人一人に対応しカウンセリングなどのメンタルケアも行います。第三者として話を聞きながら、受け皿ではなく予防する側として企業様に関わっていきます。

医療などのクリニックでは体調や思考の回復はできるが、会社の望む復職や、就労に対して前向きな姿勢に持っていくことは難しいです。でも、私たちにはこれまでの支援ノウハウやケーススタディからその対応が可能です。

オオサカジン編集部:最後に、読者の方にお伝えしたいことを教えてください。

私自身、自分が今こういった仕事をしている、という話をすると、「実は知り合いに精神疾患で悩んでいて…」という話がたくさん出てくるんです。そういった人たちに、まずはこんな施設があることを知って欲しい。

就職したいと思いながらも、怖い、いまさらどうやったらいいかがわからない、という方に向けての、情報発信の必要性を感じています。

ここでは訓練をし、就職支援もしています。もし、周りに悩んでいる人がいるのであれば、こんな施設があることを教えてあげて欲しいです。

オオサカジン編集部:『知る』ということは何よりも重要ですね。

事業、利用者の方、関わる企業の方、三方に対するよし!なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

こちらスリーピース今里では、随時施設見学を行っています。

また、定期的に“事業所を知る”という意味で楽しいイベントも開催しています!

『就労移行支援事業所』という言葉を聞いたことはありますか?就労移行支援事業所とは、障害福祉サービスの一つです。『企業で働きたい』という思いを持つ障害*のある方に対し、働くための知識や能力を高めるための訓練を行う場所です。

*主に精神障害や疾患をお持ちの方、就職・就労・復職に向け職業訓練希望の方、対人関係でお仕事が続かない方、心身の不調、うつ症状のある方が対象です。

スリーピース今里では、一般企業に就職、復職を目指す方にビジネススキルや資格取得支援を行っています。また、社会復帰にはメンタルケアが欠かせないという考えのもと、世界の10大心理学の中で最も効果的だと言われている心理学も取り入れながら、一人ひとりに寄り添った支援を行っています。

一貫性を持った支援が利用者様に与える影響や、事業にかける熱い思い、こんな事業所があることを知らずに悩んでいるかもしれない人へのメッセージなどあふれる情熱を、代表理事 時長瑠美子様と専務理事 瀧川昇三様にお話を伺いました。

スリーピースは三方よし!

利用者・企業、社会、働く私たち、密接に関わりみんなが幸せに…

オオサカジン編集部:就労支援事業を始めようと思ったきっかけはなんですか?

自分を含め家族や周囲の方々の老後の年金問題やこの先の日本の状況に不安を感じ、”より良い社会を作っていくためにも納税者を増やしたい”という思いからでした。負担が増すばかりの医療・介護問題、少子化で納税者となりうる若者が減少し高齢化社会を迎える今、自分たちにできることは何だろう、何かあるはずだと考えていた時に、仕事をしたくてもできない人がいるという現状を知りました。うつなどで長い間闘病している方でも自立を願い働きたいと思っている人を放置することは国としてももったいないことだと思ったのです。

オオサカジン編集部:そんな実体験があったんですね。では、スリーピースの名前の由来はなんですか?

働きたいのに働けない人が沢山いる。一方で国として税収を上げたいのに上がらない。それはもったいないと思ったんです。一人でも多くの人が社会復帰して社会の一員として誇りを持って生きていって欲しい。利用者・企業、社会、やりがいを持って幸せに働くスタッフ…

それらがつながる三方よし、それがスリーピースの由来です。

スリーピース今里の普段の様子

オオサカジン編集部:18歳〜65歳未満の、幅広い世代の方が利用されているのですね。

利用者で多い世代は30代中盤〜40代の方です。

チラシを見てご本人からの申し込みや、ご紹介が多いですね。みなさんに、本当は自立を希望しているけど上手くいかない、歯がゆさを感じている、という心情を感じます。

オオサカジン編集部:利用者の方は、どのようにしてここで過ごされているのですか?

事業所の1日は、1コマ50分4コマです。しっかり毎日通うことを目指しています。

カリキュラムは一人ひとりに合わせて作り、個別学習をしています。基本はパソコンや本に向かい一人での学習ですが、1日1回、協調性を養うことやコミュニケーションをとることを目的に、グループワークも行います。

また、個別の日報を作り、自分で自分の進捗の現在地を把握できるようにしています。

オオサカジン編集部:毎日の日記のようなものですね。週末はお休みですか?

土曜日は基本的に自由参加です。毎週イベントをしており、動物園や美術館、公園に出かける外出イベントに行ったり餃子をみんなで作ったりする調理レクリエーションをしています。ご家族の方を連れて来られる方もいらっしゃいますよ。人との距離感の取り方を学ぶいいきっかけになっています。

オオサカジン編集部:楽しそうですね!

利用者の方には、常にここに来ている目的を忘れないような声がけをしています。ここでお友達を作るよりも、何を目指してここにいるのかを忘れないようにしてもらうことが大切です。

自身の願望に対し、今何をすべきか考え、ステップアップしながら着実に歩んでいくように働きかけています。

長期就労に必要なのはメンタルケア

オオサカジン編集部:『よりよい人間関係を築くための心理学』とはどんな内容なんですか?

選択理論心理学は簡単に説明すると、”すべての行動・結果は自分の選択であり、自分の行動は自分に責任がある”というものです。例えば人や環境によって落ち込むことがありますよね?選択理論ではその落ち込みさえも自らの選択だと言われています。誰が好きこのんで落ちこむねん!ってね(笑)確かに感情という生理現象はコントロールできませんが、起きた現実をどう捉えるか見方を変えることはできます。同じ境遇にいても人によって未来が違うのはそのためです。人は生きて行く過程で他人をコントロールできると思い込み、そこに四苦八苦しているように感じます。相手を変えようとするから人間関係が上手くいかなかったり生き辛さを感じたりするんです。

利用者の方も、いつも同じようなパターンで人間関係が崩れる、上手くいかない、と感じている方が多いです。

人は、環境や他人に幸せを求めてしまうんです。でも、幸せは自分の中にあって、他人からもらったり自分以外に探したりするものではない。ここの捉え方を変えたら、人は変わると思うんです。

オオサカジン編集部:捉え方を変える!大切ですね。

ビジネススキルは会社で教えてもらうことができますが、働いていく上でのメンタルケアは誰も教えてくれません。自分でのセルフケアになってくるんですが、これは長期就労には欠かせない部分なんです。

だからこそ効果的な心理学を取り入れ、会社の風土や環境など自分が変えられないものに向き合うのではなく、自分でコントロールできることにフォーカスし”自分は何を求め何のために仕事をしているのか”意義づけ動機づけのセルフケアができるようになれば目の前のことに一喜一憂せずにすみます。

オオサカジン編集部:セルフケアができるかどうか、ということが問題なんですね。

チョイスセオリーです。

過去を見てどうしていくのか考えるのではなく、未来を見てどうするか考えるんです。みなさん過去を悔やんで、過去を引きずって今を生きていらっしゃる。でも、これからどうしたいかという考え方をしないと前には進めない。この考え方がこの事業所の利用者の方には合っていると思います。

心理学では、捉え方を伝えながら、どう捉えるかはご自身に任せる。その中で支援を行っています。実際、事業所から就職された方は、この心理学と出会っていなければ今の自分は無いなどの声も聞かれます。

その場しのぎのカウンセリングではなく、最終的に目指す自立が自分でできないと意味がないですからね。自立=就職を継続すること。収入を得て自分で生活するための支援です。

オオサカジン編集部:卒業後もこの心理学を学ぶ機会はあるんですか?

卒業後は、1週間に1回は面談をし、アフターフォローを行っています。

来年からは卒業生の皆さんからの要望で、定着するための支援としてこの心理学の定期実践OB会が始まります。

そこで、より良い人間関係を築くためのより実践的な応用編を学ぶことが出来ます。

卒業後もまだまだこの心理学を体得して頂き、長く働いていけるように行う予定です。

未来は自分で作ることができる!

オオサカジン編集部:事業所としての、今後の展望を教えてください。

未来を自分で作っていくには、いかに明確に願望を思い描くかにかかっています。曖昧な願望からは曖昧な結果しか生まれません。利用者の方が、どうやったら、自分のなりたい姿を明確に思い描くことができるか、そのアプローチができるのが、スリーピースグループを管轄する障がい福祉サービス事業部です。

また、現在進めていることとして、職場で精神疾患などに陥った方への対応方法がわからず困っている、対応できない状況の企業様。精神疾患などになった人、なりかけた人。それぞれに対して直接個別に、カウンセリングや電話、チャットシステムを使っての対応をしていきます。

企業向けのうつを出さないワークショップだけでなく、スタッフ一人一人に対応しカウンセリングなどのメンタルケアも行います。第三者として話を聞きながら、受け皿ではなく予防する側として企業様に関わっていきます。

医療などのクリニックでは体調や思考の回復はできるが、会社の望む復職や、就労に対して前向きな姿勢に持っていくことは難しいです。でも、私たちにはこれまでの支援ノウハウやケーススタディからその対応が可能です。

知ってもらいたい!

オオサカジン編集部:最後に、読者の方にお伝えしたいことを教えてください。

私自身、自分が今こういった仕事をしている、という話をすると、「実は知り合いに精神疾患で悩んでいて…」という話がたくさん出てくるんです。そういった人たちに、まずはこんな施設があることを知って欲しい。

就職したいと思いながらも、怖い、いまさらどうやったらいいかがわからない、という方に向けての、情報発信の必要性を感じています。

ここでは訓練をし、就職支援もしています。もし、周りに悩んでいる人がいるのであれば、こんな施設があることを教えてあげて欲しいです。

オオサカジン編集部:『知る』ということは何よりも重要ですね。

事業、利用者の方、関わる企業の方、三方に対するよし!なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

こちらスリーピース今里では、随時施設見学を行っています。

また、定期的に“事業所を知る”という意味で楽しいイベントも開催しています!

事業所情報

2017年10月01日18:22

株式会社東研サーモテック/熱処理の草分け企業が立証する、採用とは

株式会社東研サーモテック

この世の中に熱処理が無かったら?

自転車のチェーンは500m走れば壊れます。

誰もが使ったことのある資料をまとめる文具のクリップ。

一度広げたクリップは広がったまま。バネ性を生み出しているのも熱処理の技術。

何故?

熱処理をすることで金属の性質を変化させ硬度をあげることができるのです。

世の中のあらゆる金属材料に熱処理は欠かせないのです。

株式会社東研サーモテック(大阪市東住吉区)の技術は、大手63企業の自動車部品、建設機械、家電、工具・刃物、スポーツ用品や文具にいたる、あらゆる金属熱処理の認定工場として活用されています。

その技術を支えるのは女性や障害者。

今回、総務部の大麻 衛様に、多様な人財活用についてお話を伺いました。

全従業員830人の約2割が女性。

当初は男性が多い職場で、女性従業員がパフォーマンスを発揮できるのか心配でしたが、現在は熱処理、品質管理、生産管理、営業、事務と幅広い職種で活躍してます。

特に品質管理業務では女性特有なのでしょうか?とても注意深く、慎重で細やかに行われます。熱処理工程の特殊塗料付け担当者も女性です。20年のベテランになりますと職人ですね。やはり繊細な作業は女性に向いているのかもしれません。その一方で女性は男性と異なり、体力の面では劣ります。そこで現場では、クレーンなどの補助装置を設けて女性も男性同様活躍できるよう環境整備を行いました。

三重工場では中度の知的障害をお持ちの方を採用しました。先ずは勤務開始の1週間は施設の補助員とタッグを組みOJTからスタート。

はじめは部品をトレーにセットする作業です。

補助員の指導は初動について基礎的な研修からはじまります。

「手袋を付けます。その次はどうしますか?」

「では、次の工程にうつるにはどうするの?」と、動作の手順を1から教えます。

健常者のOJTと比べれば研修期間は長いです。丁寧に研修を重ねることで作業をする側も現場も不安はなくなります。

しかも彼らは常に一定のスピードで作業をし続けます。集中力の持続時間が健常者とは異なり各段に長いのです。

お互いの特性を活かし、補いながら生産性を上げるのがポイントです。

株式会社東研サーモテックでは一緒に働く私達がそれぞれを尊重し、能力特性や個性を延ばす努力を欠かしません。

そしてようやく気付きます。

一緒に働く私たちがもっと俯瞰で社会を見渡せば、複雑な世の中もシンプルに見えます。

より良い人間関係がよりよい社会を形成しているんだと。

株式会社東研サーモテック独自の採用戦略と多様な価値観を尊重する改革マインドは80年以上の永続経営を立証しています。

この世の中に熱処理が無かったら?

自転車のチェーンは500m走れば壊れます。

誰もが使ったことのある資料をまとめる文具のクリップ。

一度広げたクリップは広がったまま。バネ性を生み出しているのも熱処理の技術。

何故?

熱処理をすることで金属の性質を変化させ硬度をあげることができるのです。

世の中のあらゆる金属材料に熱処理は欠かせないのです。

株式会社東研サーモテック(大阪市東住吉区)の技術は、大手63企業の自動車部品、建設機械、家電、工具・刃物、スポーツ用品や文具にいたる、あらゆる金属熱処理の認定工場として活用されています。

その技術を支えるのは女性や障害者。

今回、総務部の大麻 衛様に、多様な人財活用についてお話を伺いました。

みんなが活躍するステージを用意

現在女性従業員は146人。全従業員830人の約2割が女性。

当初は男性が多い職場で、女性従業員がパフォーマンスを発揮できるのか心配でしたが、現在は熱処理、品質管理、生産管理、営業、事務と幅広い職種で活躍してます。

特に品質管理業務では女性特有なのでしょうか?とても注意深く、慎重で細やかに行われます。熱処理工程の特殊塗料付け担当者も女性です。20年のベテランになりますと職人ですね。やはり繊細な作業は女性に向いているのかもしれません。その一方で女性は男性と異なり、体力の面では劣ります。そこで現場では、クレーンなどの補助装置を設けて女性も男性同様活躍できるよう環境整備を行いました。

重度の障害を持つAさんの活躍

障害者雇用も、期待していた以上の成果をもたらしてくれています。三重工場では中度の知的障害をお持ちの方を採用しました。先ずは勤務開始の1週間は施設の補助員とタッグを組みOJTからスタート。

はじめは部品をトレーにセットする作業です。

補助員の指導は初動について基礎的な研修からはじまります。

「手袋を付けます。その次はどうしますか?」

「では、次の工程にうつるにはどうするの?」と、動作の手順を1から教えます。

健常者のOJTと比べれば研修期間は長いです。丁寧に研修を重ねることで作業をする側も現場も不安はなくなります。

しかも彼らは常に一定のスピードで作業をし続けます。集中力の持続時間が健常者とは異なり各段に長いのです。

お互いの特性を活かし、補いながら生産性を上げるのがポイントです。

シンプルな社会

それぞれが持つ多様な能力を100%活かすことはどんな職場でも求められますが、それを実践することは現実的には難しいかもしれません。株式会社東研サーモテックでは一緒に働く私達がそれぞれを尊重し、能力特性や個性を延ばす努力を欠かしません。

そしてようやく気付きます。

一緒に働く私たちがもっと俯瞰で社会を見渡せば、複雑な世の中もシンプルに見えます。

より良い人間関係がよりよい社会を形成しているんだと。

編集部後記

株式会社東研サーモテックは、女性や障害者だけでなく、高齢者雇用、タイ、マレーシア、中国、メキシコにも巨大な工場を持つ国際企業でもある同社では外国人雇用も行っています。株式会社東研サーモテック独自の採用戦略と多様な価値観を尊重する改革マインドは80年以上の永続経営を立証しています。

企業情報

タグ :株式会社東研サーモテック